今日はDPC制度と入院費について説明させていただきます。

病院での不満がこの制度によるものも多いのでこれを知っていないと理解できないかもしれないです。

できる限り分かりやすく説明しますが、これは一部の医者も理解していないこともありますし

私も全貌を理解しているかというと誤っている可能性もあります。

あーそういうもんなんだ、と雰囲気がわかっていただければと思います。

DPC制度とは

概要

DPC制度はDiagnosis Procedure Combinationの略語で日本語に直すと

診断群分類に基づく1日当たりの包括払い制度

となります。

これは急性期病院を対象としており療養病院などは除外されます。

つまり病気とそれに伴う治療(手術など)によって値段が決められているということになります。

DPC制度により日本全国でのどこで治療を受けようと費用が均一となったのです。

あの病院は安くやってくれる、とかあの日本の権威の名医が治療をしたから高い、といったことはないのです。

買い物のように金額で各病院を比較しないですみますね。

疾患、年齢、手術・処置の有無、副傷病、重症度で数が割り振られており決められており、

これが診断群分類と言われるものなのです。

診断群分類によって報酬が決められており

入院基本料+薬剤・材料+検査・画像診断

が含まれています。

ポイントとしてはこれは定額となっております。

つまり入院していくら薬を使おうと、いくら点滴をしようと、

何回も採血、画像ををしても値段は変わらないのです。

点滴ずっとつづけてどんだけ金をむしり取ろうとしているんだ

検査ばっかりやっていくらかかっちゃうの?

そんな心配はいりません。いくらやっても一律です。

検査、薬は必要なだけを行っております。

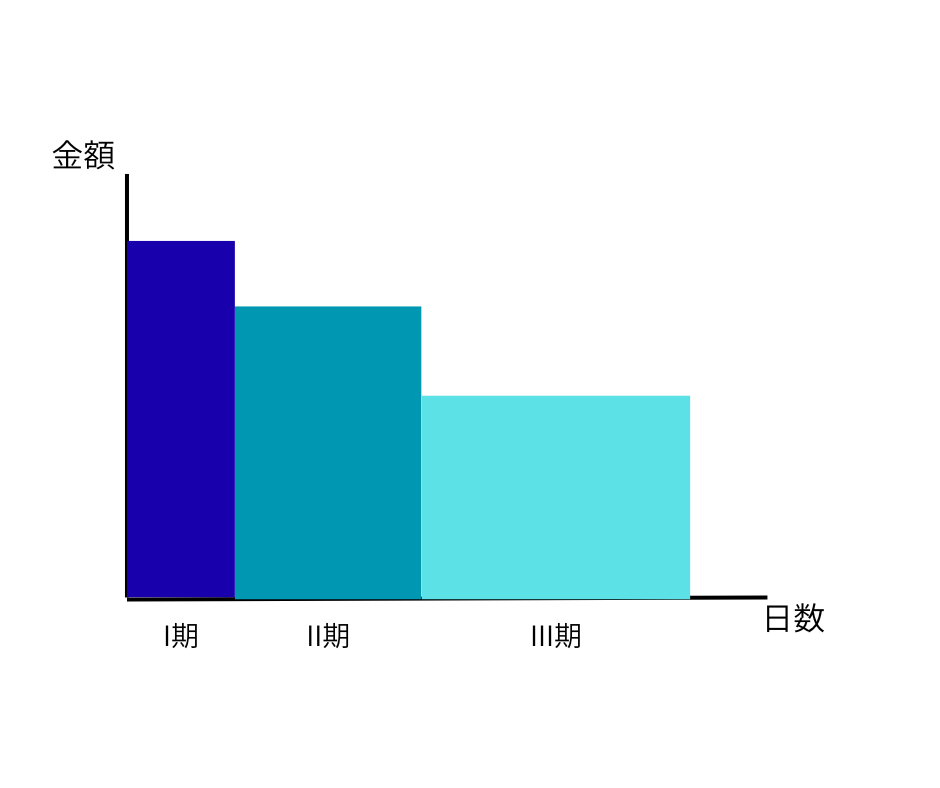

1日あたり金額の階段設定

DPCは診断群分類に基づく1日当たりの包括払い制度です。

「1日当たり」なんです。

当然ながら普通は1日で退院とはなりません。

DPCはI期、II期、III期と分かれます。それ以上は出来高になります。

こんなイメージです。

I期が高く、II期ーIII期になるにつれて診療報酬が下がります。

II期が疾患の全国平均在院日数となり、病院としてはここを目指す形になります。

ここで退院して次の患者を入院させることが病院の収益につながってくるわけです。

加算

入院時に患者さんに請求するお金はDPCによるものだけではありません。

加算ではないですが手術代、処置代。

他で私がみたもので多いのは

- 緩和ケア診療加算

- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

- 栄養サポートチーム加算

- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

- 呼吸ケアチーム加算

- 術後疼痛管理チーム加算

- 病棟薬剤業務実施加算

- 認知症ケア加算

- 排尿自立支援加算

ですかね。もっとありますが妊婦であったり重傷者だったりの適応になります。

詳しくはこちらをご覧ください。

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 | 医科診療報酬点数表 | しろぼんねっと

部屋代

正式名称は特別療養環境室料となります。これには保険料は適応になりません。

病院にもたくさんの部屋があり、グレードがあります。

病院がある程度自由に設定できるのはこのくらいになります。

何件かみた病院の私の中のイメージでは

6人部屋は差額なし

4人部屋は2-3000円/日

1人部屋12000円/日

個室トイレ、シャワーなどがつくとさらに料金が上がります。

また病院によってはVIP室と呼ばれるものもあり偉い人が入院ところもありますが

実際に入院している人を見たことはないのでわかりません。

おそらく病院によってピンからキリまであるかと思います。

京都大学のものがみることができました。

高級ホテル張りのお値段です。

勘違いして欲しくないのはこれは部屋代であってサービスが変わるわけではありません。

コンシェルジュがつくわけでもなんでもありません。

ただしこれは自分で希望した場合です。

- 疾患的に個室での管理が必要(感染など)と医師が判断した

- 他の部屋が空きがなく差額部屋しか空いていない

などの場合には支払う必要はありません。あまり病院で説明することはありませんが。。。

知られたら収益が下がってしまうので困ることだからですかね。

病院の収入

飲食店が赤字になったらどうしますか?

- 仕入れを安くする

- 料理の値段を上げる

- 人数を減らし人件費を下げる

- 宣伝をする

- サービスを向上する

あたりでしょうか。

仕入れを安くする

病院で使用する道具を安価なものに変えることはやっております。

度々見直され安価な道具を用いていますが、そもそも医療用品は高額なのです

また安全な治療をおこなうためには必要ですがまったく採算の取れない道具などもございます。

数時間手術したけど機材で結局数万円しか利益がない、または赤字なんてことも多々あります。

赤字になるから辞めるなんて選択肢はありません。

値段を上げる

病院での収入の多くは病院ではなく国によって決められています。

2年に1度の診療報酬の改定で変更されます。

物品や光熱費も上がってきており、あげてもらわないと困ってしまいます。

悪いことをしない限り病院が荒稼ぎすることは不可能であり、

監査も入り適正な治療が行われているかがチェックされます。

人件費の見直し

現状でも多くの病院はかつかつな状況です。

医師も疲弊しており、他の医療職も難しいかと思います。

給料も決して多くなく、これ以上給与を下げられるようであれば辞めざるを得ないといった状態です。

宣伝をする

禁止されています。

某クリニックのCMも名前を連呼するだけです。

病院はそういった宣伝が禁止されております。

サービスの向上

バスなどで送迎を行うや病室の設備などこれは病院での違いはでます。

これは患者さんを集めるためのものであり

直接的に収益にはつながりにくいです。

まとめ

医療の制度は複雑で、ときに病院側の都合や経営の仕組みも絡んできます。

でも、その根底にあるのは「限られた医療資源を、みんなで公平に分け合う」という考え方です。

DPC制度も、そのためのルールのひとつ。

仕組みを知っていれば、入院費の明細や病院の対応にも納得しやすくなります。

もし「なんでこうなるの?」と思ったときは、ぜひ医療者に質問してみてください。

医療は、病院と患者さんが一緒につくるものですから。

それではお大事にどうぞ。

コメント